現代では生命科学の技術が進歩し、海水中に含まれる微量なDNAの断片を増幅させることが出来るようになりました。

しかしながら、DNAの断片を分析することは出来ても、その「持ち主」がどんな生き物なのかわからない「持ち主不明のDNA」が多く存在しています。

今回の研究では、その持ち主不明のDNAの持ち主がついに判明したという研究成果になっています。

今回の記事は、↓のプレスリリースからです。

20年以上も前からDNAの存在は知られていたもの、そのDNAの持ち主がずっと謎だった生物がこの度、京都大学などのグループによって明らかにされました。

その正体は、これまで知られていなかった光合成生物で、ラピ藻(Rappephyceae)と名付けられました。

存在することがわかっていたのに、20年以上もその正体が明かされなかった生き物…

めちゃくちゃロマンですね。

本記事ではどのようにしてこの生物の正体が明らかになったのか、解説していきます。

この記事を書いている私は、一般的な公立学校の教育を受けながら、自分で独学方法を研究した結果、京大に合格。その後京大の大学院を卒業。

国際学会での発表経験や海外での就労経験もある私が、日本人の研究者が頑張って報告された研究成果を紹介させていただきます。

そもそも海洋光合成生物は実態がよくわかっていない

実は、海洋光合成生物は、実態が全然わかっていないらしく、

培養して増やすことができる微生物は全体の全体の1%未満

だそうです。

(培養とは、微生物を人工的な環境下で育てることです。)

実態が明らかになっていないものがめっちゃ多いんですね。

見えない生き物の存在を見る環境DNA解析

しかしながら研究者は、その実態のわからないものをどうにかして明らかにしようとしてきました。

そして「見えないものを見えるようにする手法」、それが環境DNA解析と呼ばれる手法です。

環境DNA解析によって海水中にあるDNAを増幅して感知出来るようになる

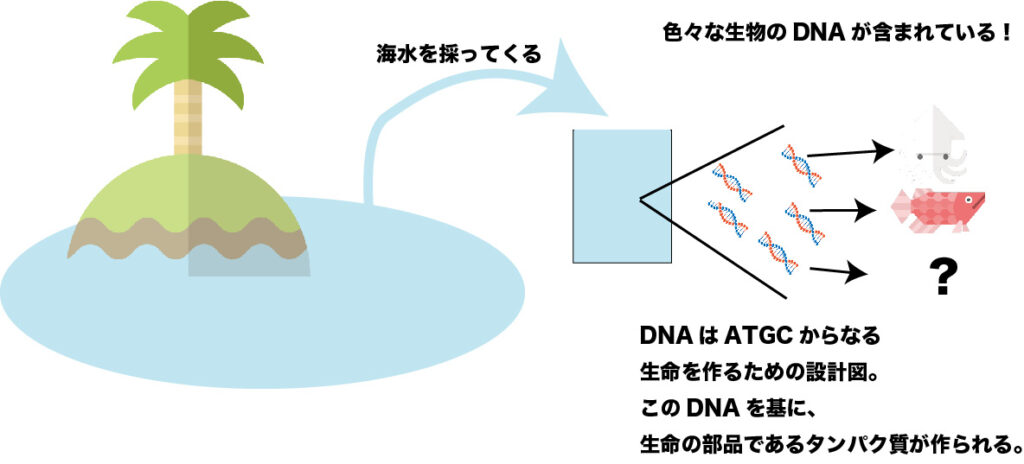

海水中には、生き物のフンなどに付着したDNAが含まれています。

つまり、海水を採ってくると、その中には海水中に含まれている生き物のDNAも一緒に採れます。

DNAとは、生き物の設計図で、その生物種にしか含まれないDNAの配列があります。

この配列が、海水中に含まれていれば、「その生物種が海水を採取した水域に存在している」事がわかります。

※実験のイメージ

そして20年以上前から、「海水をとってきてその中に含まれるDNAを調べて、どんな生き物がいるか調べる」ことが行われてきたわけです。

ちなみに、DNAはそのままだと量が少なすぎるので、(今では大変有名になった)PCRを使って配列を増やしたりもします。

ということで、20年以上前からDNAの配列はわかってはいたものの、その持ち主の生物は明らかにされていなかったわけです。

今回ようやく培養することで明らかになった

本研究を進める上で、海洋調査などの際に現れた光合成生物を地道に観察および単離を行い、長期間安定的に培養・維持できることを確認してきた

https://www.tsukuba.ac.jp/journal/pdf/p202103270330.pdf

そうで、本研究グループの研究者の方々は本当に頭が下がります。

本当にめちゃくちゃ地道な作業を続けておられました。

そして、培養出来た生物の葉緑体ゲノムDNAおよびミトコンドリアゲノムDNA

(※DNAは細胞の核内と、細胞の細胞質に存在している葉緑体とミトコンドリアにも含まれています)

を解読した結果、

20年間謎だったDNAに極めて近いDNAを持っていたことが明らかになった

わけです。

20年間謎だった生物を、日本の研究グループが地道に培養を続けていった結果、今回の謎が解明された成果につながったわけです。

研究者の執念が実を結んだ瞬間ですね。めちゃくちゃロマンがあります。

研究者の方々の努力には頭が下がるのみです。

今回見つかったラピ藻(Rappephyceae)は、ハプト藻類の新規グループに属することが分かり、今回の発見は、ハプト藻類の進化を紐解くカギになります。

さらに、今回の結果により、海洋生態系の理解にまた一歩近づきました。

今回の記事では、20年以上謎に包まれていた生物の正体が明らかになった研究について解説させていただきました。

ここまで読んで頂きありがとうございます!ではでは〜

コメント